交通碳达峰、碳中和政策技术交流会圆满结束:交通领域脱碳势在必行

2021年12月14日

2021年12月14日

11月23日,国家自主贡献亚洲交通减排倡议(NDC-TIA) 2021年系列活动 – 交通脱碳中国年度会议:交通碳达峰、碳中和政策技术交流会成功举行。会议由国际清洁交通委员会(ICCT)和生态环境部机动车排污监控中心(VECC)共同主办,会议中生态环境部崔明明副处长、德国驻华使馆参赞Miriam女士进行了致辞,来自VECC的尹航副主任进行了会议总结。会议同时邀请了来自欧洲委员会气候行动总司(DG CLIMA)、欧盟联合合作中心(JRC)、中国汽车技术研究中心、交通运输部规划研究院、清华大学、北京交通发展研究院、世界资源研究所(WRI)、德国交通转型智库(Agora)等机构的专家进行发言。本次会议由来自德国国际合作机构(GIZ)的中德低碳交通合作项目主任Sebastian Ibold先生和VECC的低碳交通研究部主任马冬先生共同主持,会议吸引了多家事业单位、车企、高校、研究机构、NGO等社会机构参与。

第一部分:交通领域气候变化宏观规划及目标

领导致辞

崔明明:交通领域应进一步加强标准法规、监督管理和技术支撑等工作,继续积极应对大气污染和气候变化的双重挑战

来自生态环境部大气司移动源处的副处长崔明明女士首先为大会进行了致辞,并着重介绍了我国移动源管理最新进展与“十四五”期间的重点计划。崔处长表示,“十三五”期间,为了打好污染防治攻坚战,打赢蓝天保卫战,我国坚持车油路一体化,加快构建现代化环境管理体系,取得了积极的进展,包括:排放标准全面升级至第六阶段,提前淘汰1400万辆高排放车,汽柴油全面低硫化,运输结构调整取得显著效果,新能源车辆获得大力推广,现代化监管体系也不断完善。

“十四五”期间,中国将继续积极推进移动源污染防治工作,把持续打好柴油货车污染攻坚战作为攻坚战作为改善环境空气质量的重要工作。同时,交通领域也要为碳达峰碳中和的目标远景、提高中国自主贡献率做贡献,实现减污降碳协同增效。中国交通领域将继续优化运输结构调整,强化监管,加强行业合作及国际合作,力争法规标准科学升级。崔处长表示,希望通过NDC-TIA项目实施,总结出宝贵经验,为中国制定交通领域中长期减排战略及温室气体减排、空气污染物政策及标准提供技术支持,同时也为亚洲国家交通减排提供借鉴。

Miriam Gutzke:统一目标,明确挑战,交通领域持续脱碳战略清晰

来自德国驻华使馆的参赞Miriam Gutzke女士也在会上致辞。她明确了中德双方在交通低碳转型领域所面临的共同挑战:在欧盟,交通行业的温室气体排放占全行业温室气体排放的接近30%,同时也是城市大气污染的主要来源。从2019年起,欧盟交通领域的排放甚至不降反增。在中国,交通行业也是中国主要的空气污染物和温室气体重要排放源,其二氧化碳排放占全国总量的约10%。尽管有巨大的减排潜力,但是交通领域脱碳依旧面临挑战。

Gutzke女士还表示,欧盟和中国都制定了雄心勃勃的目标和战略。为了在2050年达到碳中和以及2030年减排55%的目标,欧盟今年出台了“Fit for 55”一揽子措施,包括推广替代燃料,建立新的碳排放交易体系,其中将涵盖交通运输行业等。中国宣布了要在2030年前实现碳达峰,2060年前努力实现碳中和的目标,并提出了“1+ N”政策体系,非常期待这一系列政策未来落地。

专家发言

马冬:中国交通领域减污降碳成果显著,仍需要加强完善政策措施体系

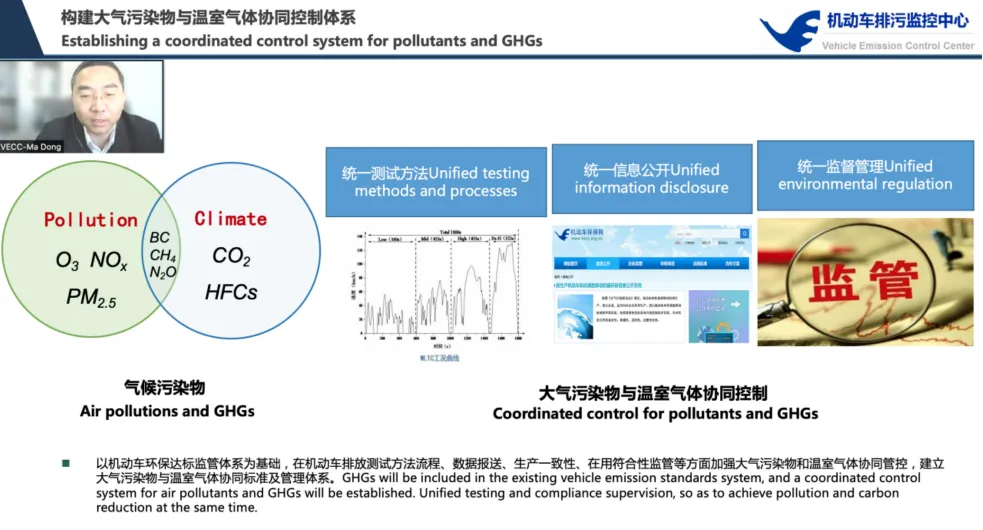

来自环境部机动车排污监控中心的马冬先生介绍了中国交通领域减污降碳协同控制回顾、战略与政策。自2000年以来,单车污染物排放下降95%以上,在机动车保有量快速增长的同时,污染物的排放得到有效的控制。自2005年以来,车队整体油耗水平也呈下降趋势,乘用车的平均燃油消耗量由2013年的7.3L/100km降到了2020年的5.6L/100km。自2019年起,全国实施国六燃油标准,硫含量降至10ppm, 清洁化水平进一步提高。此外,交通运输结构在不断优化,监管体系也在不断加强和完善。

马冬先生表达了在空气污染和气候变化的双重目标和挑战下,协同减排是未来工作的重中之重,主要包括:

-

完善标准法规,建立大气污染物和温室气体协同控制的标准与监管体系,包括污染物和温室气体的协同测试,统一的信息公开和达标监管系统等;

-

关注实际道路排放,进一步加强排放标准,加快新能源车辆推广应用;

-

关注燃料低碳化,推动交通能源结构转型,降低车队生命周期的排放;

-

加强对非道路机械、船舶、铁路等领域的标准制定与污染物和温室气体减排管理;

-

加强交通运输结构和出行结构调整,提高运输效率。

何卉:中国交通部门实现2050年70%以上碳减排切实可行

来自国际清洁交通委员会的何卉主任详细介绍了中国交通部门在“十四五”及中长期碳减排的机遇与潜力,有三大核心结论。首先,当前已经出台或者在规划当中的政策,尚不足以实现可持续、长期减排;其次在先进政策组合下,我们可以在2050年实现中国交通部门约74%的气候污染物的减排;最后,这一系列政策还将带来非常可观的空气污染物减排效益。

何卉主任进一步介绍了五大关键政策路径:

-

中国可以适时考虑制定交通领域气候污染物减排近中长期目标,到2050年实现70%以上的减排是可行的;

-

根据当前的国际经验,能效和温室气体标准是交通部门减碳的有力政策工具。

-

电气化是实现长期脱碳目标的最具成本效益的途径;

-

空气污染物排放标准可以给带来很多协同减排效果,在减少短寿命气候污染物同时实现空气质量提升;

-

货物运输结构的调整和优化可以带来额外的减排量。

专题讨论:低碳交通和低碳未来是我们的共同愿景

在Sebastian Ibold先生的主持下,下述六位来自不同部门、机构的专家参与了主题为“十四五”及中长期交通部门碳排放的机遇与潜力的专题讨论。

柴麒敏:各部门各政策的相互配合十分关键

-

我国从“十二五”开始,一直有关于降碳方面,特别是碳强度控制方面的指标分解,并同时在做碳排放目标总量的分解;

-

切实考虑到地方的资源禀赋、发展阶段、经济特征、产业结构的特征等等方面的因素,在实行这些政策的时候不能搞“一刀切”;

-

各项政策之间需要考虑到地方现在发展的阶段特点,既要考虑到减排力度的实施,同样也要考虑到地方的能源安全、产业链供应安全等相关的问题。

吴睿:高质量实现双碳目标需要全方位综合考虑

-

我国运输工具低碳动力的变革进程显著,公交车、出租车和私家乘用车的新能源渗透率喜人,重型货车的低碳动力变革和分场景应用替代也会是重点的工作;

-

今年2月份,中国政府发布了国家综合立体交通网络规划,未来会迎来成体系化、集约化的进程。安全、便捷、高效、绿色、经济,这就是未来交通发展的核心出发点;

-

让交通相关的从业部门、相关的领域都围绕着降碳的抓手,推进各个领域的变革,在满足老百姓需求、社会经济发展需求的基础上,高质量碳达峰和碳中和。

刘莹:一揽子解决方案实现地方低碳发展目标

-

五方面考虑实现一揽子解决方案的落地:政策工具箱构建、基础设施完善、企业能源转型、社会氛围调动以及科技进步;

-

北京有几个“双碳”转型的核心策略,其中三个结构性的大问题,一个是能源结构,一个是运输结构,还有就是出行结构;

-

为配合新能源车发展,北京已经聚焦在电力系统的适应和整体规划方面。私营部门有很多探索创新,包括出租换电站,也有一些企业建立了重型卡车换电站。

刘岱宗:国家与地方工作紧密关联

-

我们首先需要地方整合所有和交通脱碳相关的部门,形成一个比较高效的治理体系,推动交通的减排;

-

政府层面制定具体计划需要要有非常清晰的项目级别,或者是行动级别;地方需要有效地将国家层面的政策解读传达到地方相关部门;

-

需要完善的路线图提供清晰的工作步骤协助中长期目标的达成,同时需要示范项目完善实施层面的工作。

马冬:减污降碳是各部委、各行业共同的目标

-

不管是生态环境部,还是发改委、交通部,大家的目标都是一样的,都是为了实现国家的目标即双碳目标和美丽中国的目标;

-

零排放目标不仅仅是使用端的零排放,还要关注全生命周期的排放。包括从汽车的生产端、回收端,实现不同领域共同减排;

-

从环保角度讲污染物与温室气体的协同控制,应该从两个角度来看:一是对传统车的控制,持续改善传统车能耗;一是车辆替代,加速新能源车辆的渗透。

何卉:中国新能源汽车发展成果显著,挑战不断

-

在中国新能源汽车的发展不止是汽车,已经渗透到非道路领域,可以说是非常有战略眼光、非常领先的,中国对于整个产业和供应链的部署是非常成功的;

-

新能源发展还是存在一定挑战,比如和发达国家比普通的消费市场对新能源汽车的购买比例不高,地区发展也存在不平衡;

-

格拉斯哥COP26会议有了一个鲜明的信号,世界范围内越来越多国家地区宣布了轻型车、重型车的零排放化发展目标和路线图。我国需要在未来国际竞争的格局中保持住快车道的地位,也需要加快制定中长期零排放化时间表。

第二部分:中欧机动车法规标准最新进展

专家发言

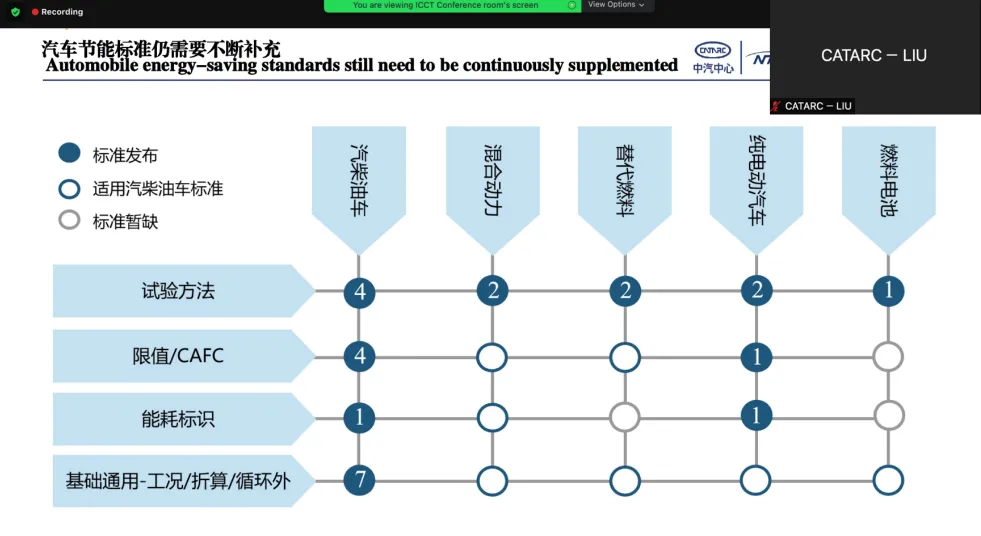

柳邵辉:中国汽车节能率可接轨国际先进水平

来自中国汽车研究中心标准所的柳邵辉主任介绍了中国机动车油耗标准最新进展。柳主任表示,过去20年我们根据产业发展的情况,制定了包括轻型车、重型车汽车节能相关标准,以及2019年在全球范围内首次提出了电动汽车能耗标准和限值,到目前为止,国内的汽车标准体系相对比较成熟。

目前重点项目的进展:

-

2021年第五阶段乘用车燃料消耗量标准开始实施,我们规定了2025年乘用车平均油耗达到4升/百公里(L/100km);

-

2026-2030年第六阶段的油耗标准需解决如何实现传统汽柴油车的油耗持续下降和保证新能源车发展两大问题;

-

目前我们第四阶段的重型商用车辆燃料消耗量测量方法及中国重型商用车行驶工况的研究都是为了支持第四阶段油耗标准,四阶段油耗标准标准实施节点我们计划在2024、2025年实施,目前我们的计划是将商用车油耗限较三阶段值加严15%,这将领我国重型商用车油耗水平与国际接轨。

Stijn Broekaert:重型车法规仍有大量工作尚待完成

来自欧盟联合研究中心(JRC)的Stijn Broekaert博士介绍了欧盟重型车VECTO软件的最新进展。VECTO软件是用于车辆能源消耗的仿真模型计算工具,计算能源需求、燃油消耗量与二氧化碳排放。Broekaert博士主要介绍了近期的重要更新,包括:

-

生产企业都要创建车辆的VECTO数据,并将油耗和CO2排放模拟结果写入重型车温室气体标识提供给消费者,同时放在汽车一致性认证证书中;

-

我们对2017/2400法规的第三次修订将在2023年生效,法规将覆盖中重型车的大部分车型,同时加入混合动力和纯电动车,此外我们还会在VECTO中考虑加入氢燃料内燃机;

-

2019/1242法规规定2025年中型车要降低15%,2030年要降低30%。我们减排目标是基于2019-2020年度的平均排放值,这个排放值是根据实际情况精准设定的。

Filip Fançois:“Fit For 55”一揽子措施的实现很具挑战性,但会给欧盟带来巨大的效益

来自欧洲委员会气候行动总司(DG CLIMA)的Filip Fançois博士介绍了欧盟在“Fit For 55”一揽子措施中对轿车和厢式货车二氧化碳排放法规修订的情况。Fançois介绍到,为了在2050年实现零排放,也就是碳中和,必须要设计路线图,包括主要的政策措施、能源消耗量与二氧化碳排。的修订包含了所有行业,其中和交通领域密切相关如下:

-

欧盟的碳排放交易体系中要加入一个新的领域,就是交通运输领域;

-

当前政策中,2024年以前标准轿车是95g/km,对于厢式货车是147g/km (NEDC工况)。2025 年,轿车和厢式货车需要减排15%, 2030年以后轿车需减排37.5%,厢式货车需减排31% (WLTP工况,较2021年);

-

修正提案中,2030年以后轿车需减排55%,厢式货车需减排50%;2035年以后减排100%(较2021年);两项措施激励零排放和低排放车。

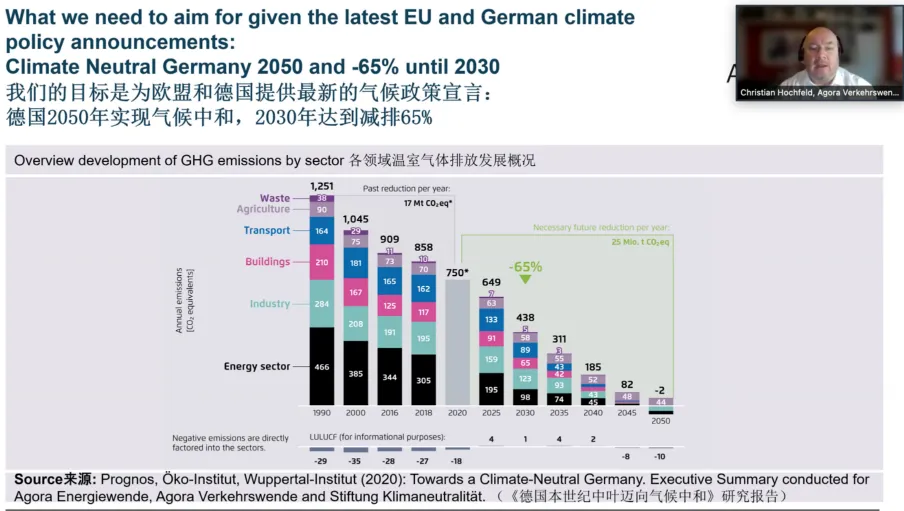

Christian Hochfeld:德国有决心实现快速脱碳目标

来自德国交通转型智库(Agora)的Christian Hochfeld 先生介绍了德国碳中和目标进展以及对交通部门的启示,他表示,德国马上就会通过一个四年的交通运输行业脱碳计划,以及本世纪中叶的交通低碳中长期规划。同时德国已在5月份通过了全新的环保提案,力争2030年达到65%的减排目标(较1990年)。其中和交通领域密切相关如下:

-

2045年,交通运输行业也要进行近零排放,首先要大幅削减一次能源消耗,进行大规模电动化。同时力求50%新增电力为可再生能源;

-

德国需要1500万辆电动车以实现2045年碳中和,因此德国需要远高于“Fit for 55”的目标。这需要其他的财税制度(如个人及企业汽车的保有税,燃料征税,以及能源税等等)等综合措施予以支持;

-

如何实现可再生能源完全供给海陆空所有交通领域、如何实现电动公交转型提高公共交通出行比例都是未来极具讨论性的问题。

第三部分:车辆零排放化最新进展和关键政策

专家发言

崔洪阳:零排放区是电动化转型和交通脱碳的重要一环

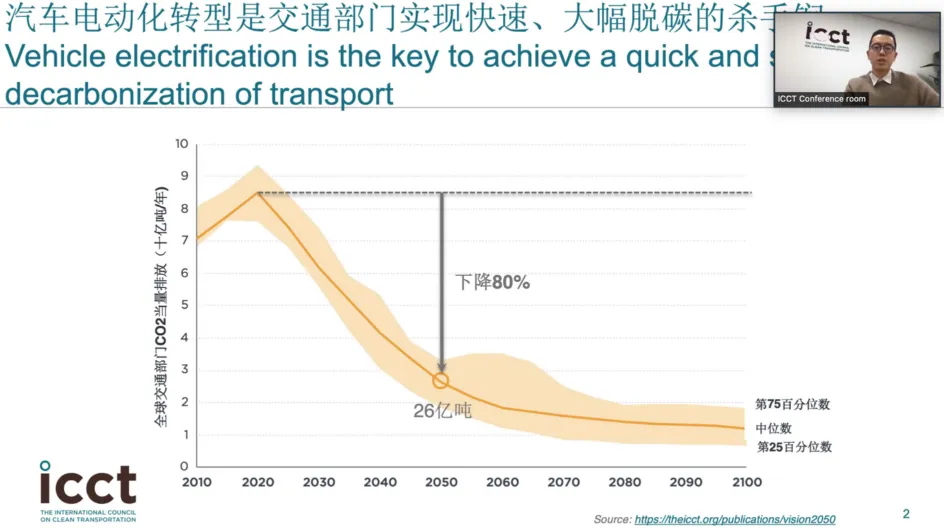

来自国际清洁交通委员会(ICCT)的崔洪阳研究员介绍了全球机动车零排放目标和零排放区政策概览。为了应对气候变化和1.5度的温控目标,交通部门要做的不仅是脱碳,而是要快速、大幅脱碳。根据我们最新的研究,交通部门全球需要在未来30年内,实现80%的温室气体减排,这是一个非常具有挑战性的任务,需要多措并举,其中最重要或者极其重要的一条措施,就是汽车电动化转型:

-

汽车电动化转型是交通部门实现快速、大幅脱碳的杀手锏。至2021年10月份,30个多家或州省级政府已经提出乘用车全面电动化的目标;重型车电动化转型虽然难度相对大一些,但全球的共识正在加速凝聚;

-

COP26期间,28个国家宣布,不晚于2040年实现乘用车厢式货车新销量100%零排放;15个国家承诺在2030年新增中重型客车和货车中30%为零排放车,2040年新增中重型客车和货车100%零排放;

-

零排放区政策与现有很多电动化激励手段相比,有很明显的优势,它不仅能够推动新车的电动化,还能够加速存量的替代,从而使整个车队加速零排放的转型。

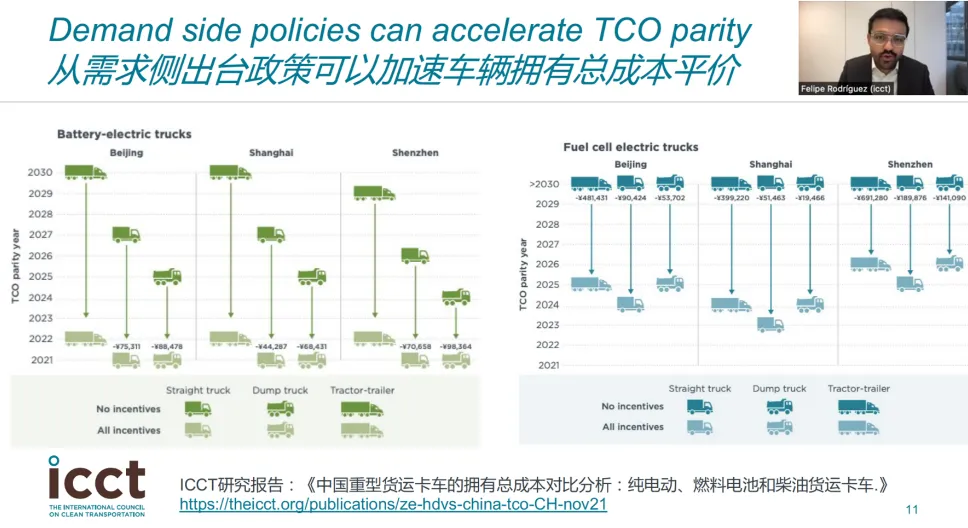

Felipe Rodríguez:需求、供给、基建三维合力推动零排放重型车部署

来自国际清洁交通委员会(ICCT)的重型车项目负责人Felipe Rodríguez先生介绍了中国中重型商用车低碳化与零排放化的发展和政策。重型货车温室气体排放还在逐年增加,为实现2050年的目标,必须尽快削减重型货车的排放。如很多专家所说零排放车是非常重要的。中国是零排放重型车的发展也比较乐观,但是力度不够,甚至在2016年后销量不增反降。因此需要更强的政策力度进行干预。

-

重点要设立长期的零排放重型车销量目标,将目标转化为管理要求;同时出台相应的法律法规,如更严格的温室气体排放标准;

-

从需求侧出台管理和财税政策可以加速车辆总有用成本平价,例如购置补贴、车队运营补贴和使用补贴;

-

对于半挂牵引车而言,因为其公路运输里程长,道路通行费在其总拥有成本中有很高的占比,我们的研究指出对电动半挂牵引车减征75%的道路通行费可以使这类车辆提前至少8年实现与柴油车平价;

-

基础设施建设补贴以及其他的政策工具如零排放区能够有效支持重型车队的零排放部署。

张少君:轻型车电动化具备全生命周期减排优势,重型车需推动发展低碳氢源

来自清华大学的张少君副教授介绍了中国新能源汽车生命周期温室气体的减排效益。张教授分别介绍了研究团队对乘用车领域和氢燃料电池长途货运车领域进行的全生命周期排放特征前沿研究。

-

电动车乘用车燃料周期排放取决于我国电力结构。目前我国平均每度电的碳排放大概是590g/kWh,预计到2030年接近360g/kWh,西北电网未来可以实现50%减排;

-

电动乘用车材料周期的排放关注车身材料、电池和回收三个部分。合理的材料回收、电池能量密度的提高等可以在未来提供很大的减排效益;

-

在全生命周期尺度下,全国电动汽车的排放,已经比汽油车大概减少30%以上,即使在燃煤电力比较最高的华北电网,减排也能够在10-15%;

-

目前电解水制氢和煤制氢生产过程排放仍高于柴油,在未来必须使用低碳氢能应用到交通脱碳。

总结发言

VECC尹航副主任的对大会进行了最终总结。尹主任强调 “十四五”时期,我国生态文明建设已经进入了以降碳为核心,注重减污降碳协同增效,实现生态环境质量由量变到质变的关键时期。希望通过今天的会议,能在交通领域减污降碳,实现“双碳”目标的道路上,找出更为有效便捷的路径,为改善空气质量,应对全球气候变化做出更大的贡献。尹主任提出了三点建议:

-

协同管控常规污染物与温室气体,对中国来说至关重要。我们需要在现有的排放标准,以及油耗标准基础上,加快建立面向碳中和温室气体排放标准体系;

-

要加强政府部门、公众与行业的通力合作,通过合作研究助力国内标准法规科学升级,全面提升我国在交通领域脱碳能力;

-

注重地方的实践示范效应。在像北京、广东这些试点示范项目的推动下,推动公众参与,加快绿色交通转型。

会议的更多信息和材料将会在ICCT及NDC-TIA官方网站发布。

该会议是“国家自主贡献亚洲交通减排倡议(NDC-TIA)2021年系列活动—交通脱碳”的一部分。该系列活动旨在从不同层面为中国的“双碳”目标提供交通行业脱碳知识和国际最佳实践。该系列活动目前已举办了三次:

-

交通视角下的欧盟绿色协议及“Fit for 55”政策研讨会;

-

中国交通行业气候目标与影响研讨会;

-

交通领域省级温室气体减排经验交流研讨会。

更多信息请点击下方阅读原文参见NDC-TIA项目网站:https://www.ndctransportinitiativeforasia.org

国际网站

国际网站

京公网安备11010502056756号

京公网安备11010502056756号