ICCT Speech|“以人为本”划定实施零排放区

2023年04月19日

2023年04月19日

中国清洁交通伙伴关系(CCTP)于2023年4月15日在北京召开“交通零排放转型发展论坛——暨中国清洁交通伙伴关系2022-2023年度会议”,旨在探讨全球和中国的交通零排放转型趋势,并分享各地区的最佳实践和案例,本次会议邀请了来自能源、气候、环境和交通领域30位专家出席论坛并发言。近130位来自高校、科研院所、国际机构、智库、企业和媒体等专家、学者和行业从业者线下参与,共同展望中国零排放交通的未来。

国际清洁交通委员会(ICCT)作为CCPT的伙伴成员之一,受邀参加活动并做主旨发言。

图. ICCT高级研究员 崔洪阳 《城市交通低/零排放区政策与实践探索》

从宏观上来看,推动交通零排放转型包括几项核心任务:增量清洁化、存量替代以及结构调整。在增量清洁化方面,中国已经做了大量卓有成效的工作。中国目前的新车排放标准,也就是国六排放标准,已经是全球最先进的排放标准之一,中国的新能源汽车推广水平在全球也处于绝对领先地位,下一步工作的难点在于存量替代。为了推动体量巨大、排放控制水平参差不齐的在用车队尽快被符合最新排放标准的车辆,甚至是零排放车辆替代,需要在车辆的使用环节多下功夫,采用一揽子有效的政策工具加速存量替代,而低排放区和零排放区就是地方层面可以考虑采用的政策工具之一。

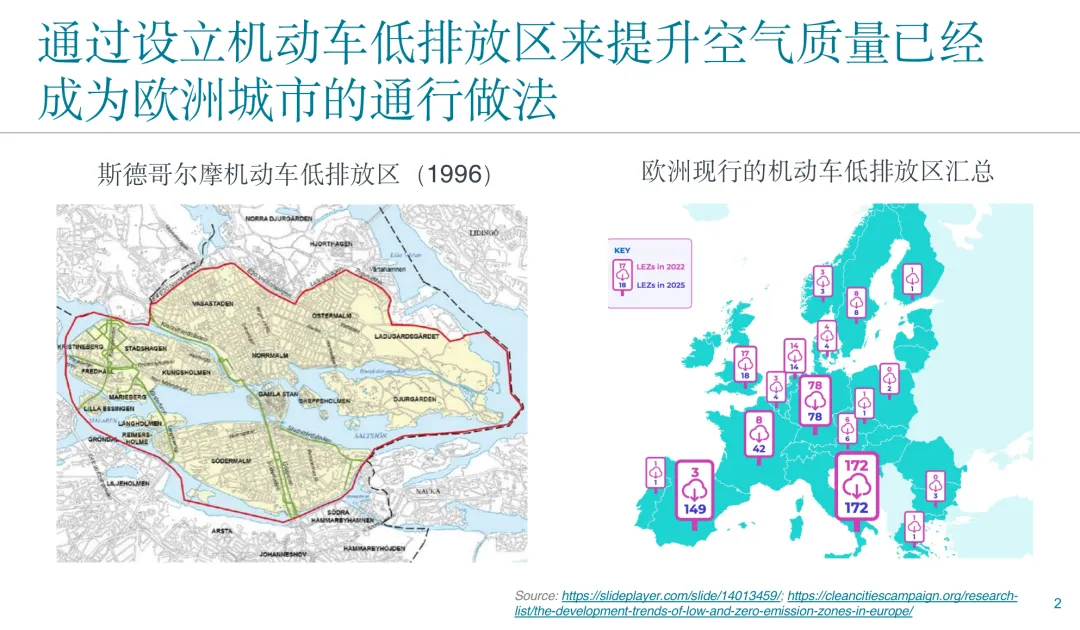

截至目前,至少17个欧洲国家的320多个城市已经实施了机动车低排放区。值得注意的是,欧洲城市设立机动车低排放区的政策目标非常明确,即降低以NO2为代表的大气污染物浓度、提升城市的空气质量以保障公众健康。欧洲城市划定低排放区的两次高峰分别出现在2008年欧洲实施环境空气质量法令之后以及2015年大众排放门事件爆发之后。近期,法国、西班牙等国家在国家层面提出了大城市划定机动车低排放区的强制要求,在此背景下,预计欧洲的低排放区数量将在2025年超过500个。可以说,通过设立机动车低排放区来提升空气质量已成为欧洲城市的通行做法。

低排放区并非机动车独有,非道路移动机械也可以通过设置低排放区来推动存量替代和污染减排。截至目前,欧洲已经有100多个城市划定了针对非道路移动机械的低排放区,而中国城市在这一方面走的比欧洲城市还要快。2016年以来,中国338个地级市中90%以上的城市都已经正式划定了非道路移动机械低排放区,部分城市的非道路低排放区在排放控制要求上已经达到世界先进水平。

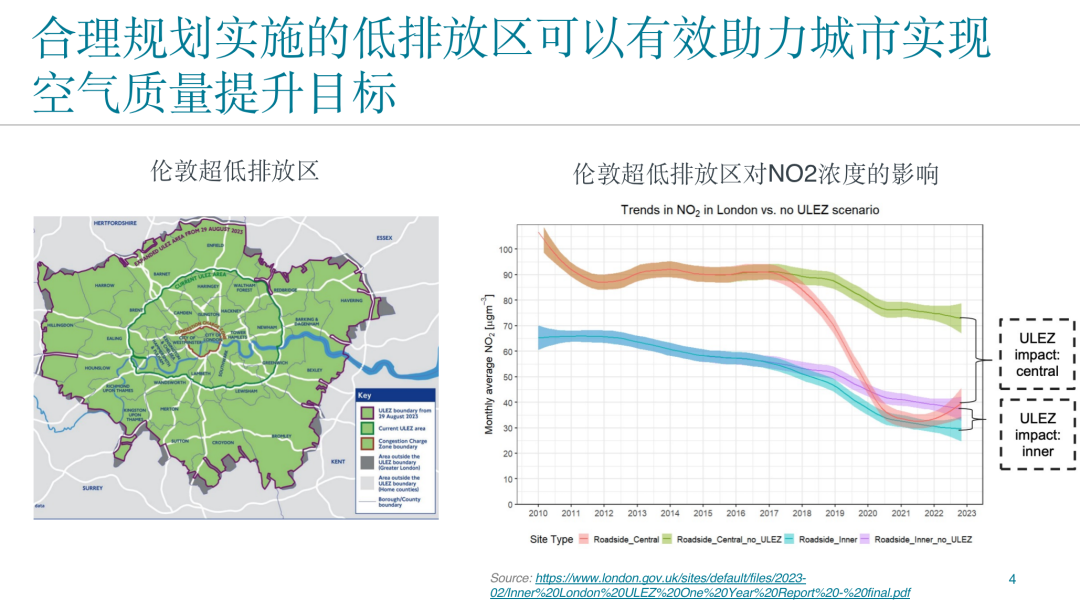

研究表明,合理规划实施的低排放区可以有效助力城市实现空气质量的提升目标。以目前管控最严的伦敦超低排放区为例,根据伦敦市政府公布的官方监测数据,相较于不实施超低排放区,伦敦中心城区的NO2浓度和PM2.5浓度分别下降了54%和45%。当然,并非所有低排放区的空气质量提升效果都如此明显,这与低排放区的规划设计,尤其是其覆盖的地域范围、排放要求的严格程度,以及合规监管的严格程度等直接相关,这凸显了科学划定实施低排放区的重要性。

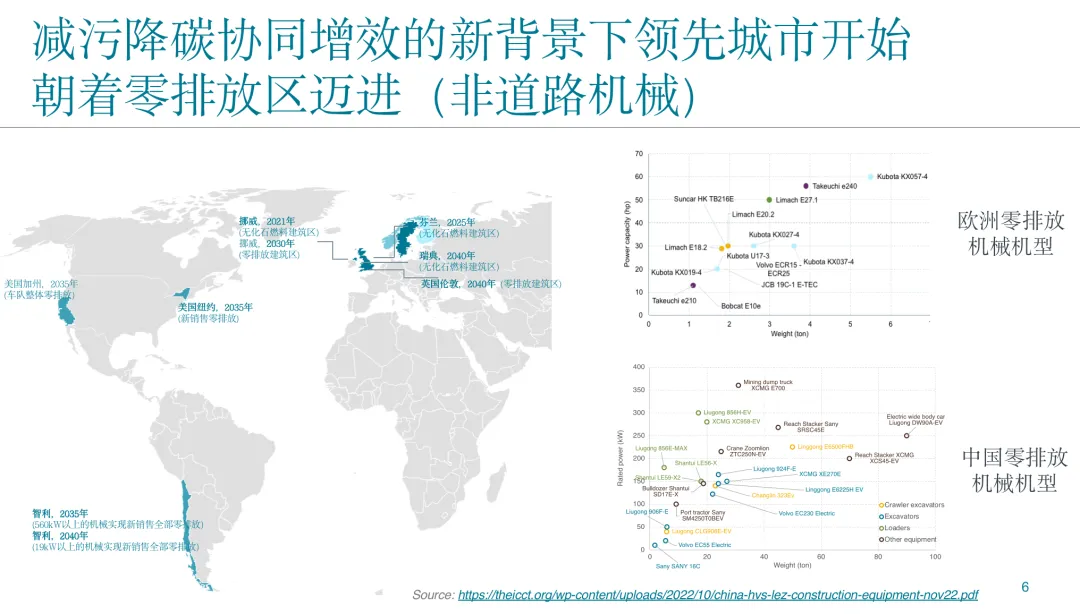

近年来,全球的清洁交通发展进入了一个新阶段。一方面,世界卫生组织于2021年更新了全球空气质量指南,大幅下调了各类空气污染物浓度的指导值;另一方面,欧盟、中国和美国分别于2018、2020和2021年正式提出碳中和目标,净零排放被提上日程。在更高的空气质量需求和碳中和目标的共同推动下,零排放(包括零碳排放和零污染物排放)已成为清洁交通发展的新方向。在此背景下,领先城市已经不仅仅停留于低排放区,而且开始朝着零排放区迈进,因为低排放区的设计完全是从空气污染物减排的角度出发,对碳减排的作用相对有限。截至目前,全球范围内已经有几十个城市已经实施或计划实施机动车零排放区,尤其是针对货运车辆的零排放区。

与机动车相比,非道路移动机械更迫切地需要从低排放区向零排放区升级。这是因为非道路移动机械缺乏油耗标准,如果仅靠低排放区就只能实现减污而无法降碳。因此,从减污降碳协同增效的角度来看,非道路移动机械升级零排放区的需求更加迫切。目前挪威、瑞典、英国的一些城市已经开始划定针对建筑机械的零排放区,奥斯陆的试点已经取得了较好的减排效果,在此激励下,7个挪威城市已经成立了一个联盟,共同朝着2030年前将城市内所有建筑工地划定为零排放区的目标前进。值得一提的是,目前市场上已经有不少不同功率、不同类型的零排放机械,这些零排放机型的开发与零排放区的划定相辅相成互相促进。

关于如何划定和实施零排放区,ICCT基于政策研究以及与国内外十多位深入参与政策制定的政府官员和专家的交流,撰写了一系列研究报告,其中有三点值得着重强调:

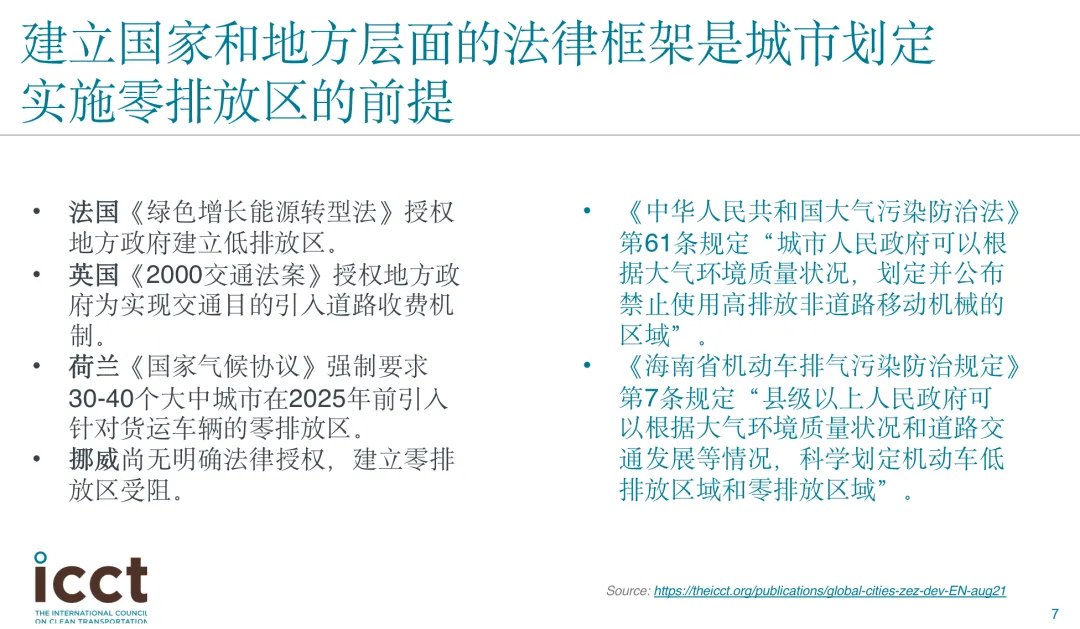

1. 建立明确的法律框架是城市划定实施零排放区的前提。法国、英国、荷兰等城市划定零排放区都有明确的法律框架作为支撑,而挪威的奥斯陆和卑尔根在划定零排放区时就因为法律授权不清晰而受到过阻碍。中国在《中华人民共和国大气污染防治法》中明确规定,城市人民政府可根据大气环境质量状况划定针对非道路移动机械的低排放区。基于此,很多省市都在其地方条例中明确提出要划定非道路移动机械低排放区,而这也是2016年后300多个中国城市先后划定非道路移动机械低排放区的核心推动力。下一阶段,明确法律框架是中国城市划定针对机动车的低/零排放区以及针对非道路移动机械的零排放区的基础,国家层面外,地方层面也可以做一些工作,例如海南省在2021年修订其《机动车排气污染防治规定》时就明确提出县级以上人民政府可以划定机动车低/零排放区。

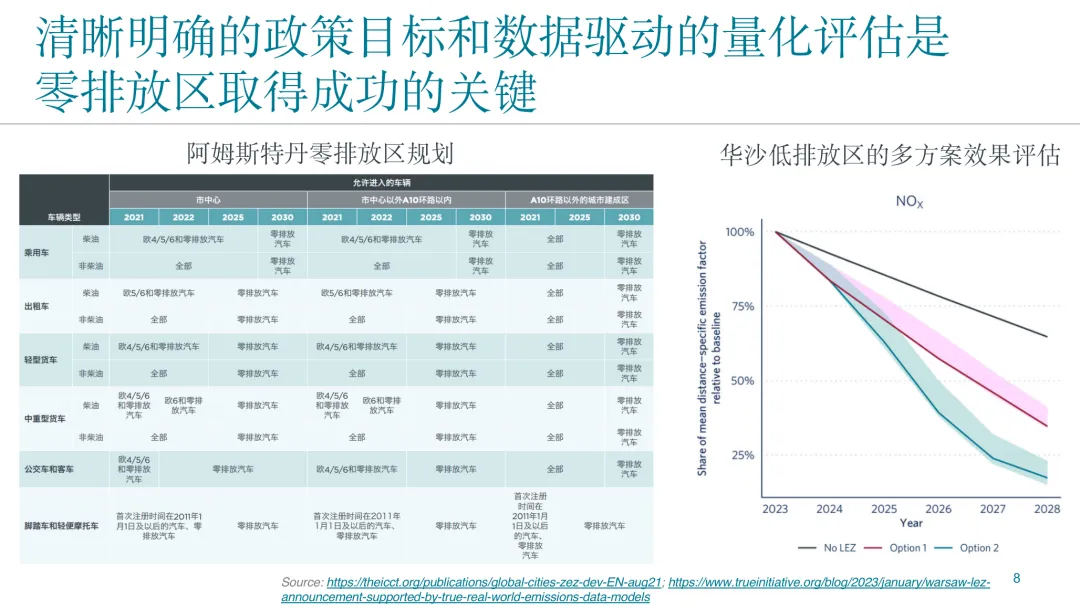

2. 清晰明确的政策目标是零排放区取得成功的关键。当城市的政策目标不明确时,就很难对零排放区的覆盖区域、针对车型、实施时间等具体问题做出科学判断。而目标明确后,城市就可以通过量化分析的方法评估不同政策设计方案的预期效果并确定最终的政策设计。例如奥斯陆划定零排放区的目标就是要每年通过该政策减排5000吨的二氧化碳;而阿姆斯特丹划定零排放区的政策目标就是使其空气质量在2030年达到世界卫生组织的指导值,基于此阿姆斯特丹制定了分车型、分阶段、分区域的从低排放区向零排放区过渡的详细方案。对于计划先引入低排放区,再逐渐向零排放区过渡的城市,有两点十分关键:一是要尽早提出零排放区的实施时间表,为公众提供预期;二是通过针对性的激励政策,使因低排放区政策而被替换的在用车辆尽量直接转变为零排放车辆,而不是符合排放要求的二手车或者燃油新车,这将为未来从低排放区向零排放区顺利过渡奠定基础。

3. 坚持以人为本划定和实施零排放区。无论是从提升空气质量以保护公众健康的角度出发,还是从碳减排以应对气候变化的角度,零排放区政策的出发点都是公众利益。但由于零排放区在形式上是一种限制性政策,如果设计不合理反而会为公众带来麻烦,遭到公众的质疑甚至反对。从领先城市的经验看,有五点非常关键:

-

在政策设计执行的全过程中充分地进行公众咨询,帮助公众和各利益相关方了解划定零排放区的目的与好处,倾听群众的困难与建议,并在政策设计中充分体现; -

为受影响的人群转向公共交通、步行、骑自行车出行、共享出行等绿色出行方式以及为零排放汽车充电提供完善的基础设施; -

为受影响的人群更换零排放汽车提供针对性的经济支持,这与第2点是一体两面,都是为了帮助受影响的人群顺利实现向零排放出行的过渡; -

针对救护车、消防车、残疾人用车等特殊用途的车辆以及极少在该区域内行驶的车辆等提供豁免或单日通行证; -

重视公平(equity),优先为受影响的人群中的困难群众、弱势群体、个体工商户、小微企业等提供支持,助力其顺利完成零排放转型。

中国清洁交通伙伴关系(CCTP )是由从事中国清洁交通创新机制研究与推动的机构共同发起成立的非政府、非营利、自愿性的交流、合作及观点传递平台。CCTP于2018年2月发起成立,目前已有26家来自交通、能源、环境等多领域的一线科研院所、高校机构、行业协会、企事业单位等组织成为平台合作伙伴。通过跨部门、跨行业、跨机构、跨地域的交流与合作,聚焦政策和技术创新,总结、宣传并推广国际、中国和地方先进经验,加速交通迈向零排放。

国际网站

国际网站

京公网安备11010502056756号

京公网安备11010502056756号