COP30中国角|ICCT深度解析:中国非道路机械的减排实践与全球意义

2025年11月21日

2025年11月21日

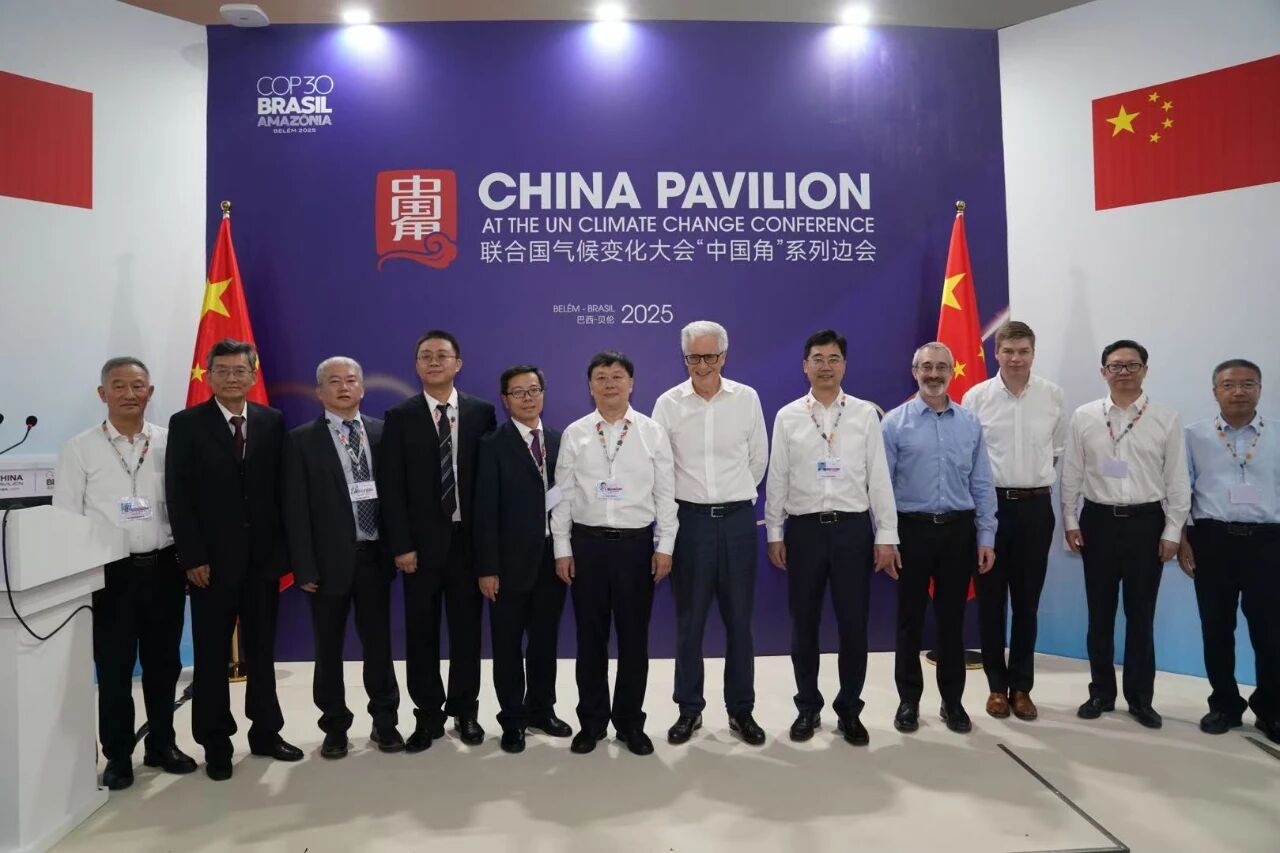

2025年11月15日,在巴西贝伦举行的《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会(COP30)“中国角”会场,“低碳技术创新与产业实践”主题边会成功举办。本次边会由生态环境部应对气候变化司指导,中国环境科学研究院牵头,生态环境部环境发展中心、中国工业经济联合会、中国产业发展促进会、国际氢能燃料电池协会等联合主办。COP30中国代表团团长、生态环境部副部长李高,英国气候变化委员会前主席阿代尔・特纳等出席边会并致辞。

中国角“低碳技术创新与产业实践”主题边会与会嘉宾合影|图片来源:中国环境科学研究院微信公众号

李高在致辞中表示,中国始终是全球气候治理的建设性推动力量,新一轮国家自主贡献充分体现了中国积极应对气候变化的坚定决心。中国持续推动低碳技术创新,在可再生能源等重点领域不断突破技术瓶颈,为全球应对气候变化作出重要贡献。中国愿与各国分享低碳技术成果和实践经验,为共建清洁美丽世界,实现全球可持续发展贡献力量。

COP30中国代表团团长、生态环境部副部长李高致辞|图片来源:中国环境科学研究院微信公众号

会上,国际清洁交通委员会(ICCT)国际合作项目总监Tim Dallmann以“中国零排放非道路机械实践”为题发表了专题分享。他基于详实的数据与深入的案例调研,系统阐述了中国在零排放机械领域的探索与实践,充分表明这一长期被忽视的领域蕴藏着巨大的减排潜力和可行性。通过国际合作与推广,中国的实践成果将有望为全球降碳进程作出重要贡献。

ICCT国际合作项目总监Tim Dallmann在COP30中国角接受央视记者采访,他表示:“我们现在看到,中国、欧洲以及其他一些地区,正在大力推进向零排放的转型,既缓解气候变暖,又减少空气污染,真正实现气候和空气质量的双重收益。” 视频来源:央视网

挑战:不容忽视的非道路机械排放

非道路机械是全球气候变暖和污染物排放的重要来源之一。这一广义概念涵盖了海运、航空、铁路以及各类“非道路移动机械”,后者包括广泛应用于建筑、农业、矿业、仓储和港口等领域的设备,如叉车、挖掘机和装载机等。

其排放影响主要体现在两方面:

-

巨大的温室气体影响:根据ICCT的初步模型分析,全球非道路机械每年产生超过20亿吨二氧化碳当量的温室气体排放,其排放水平已显著高于全球航运。

-

严峻的空气污染影响:非道路部门已成为大气污染物的主要排放源。从整个交通部门来看,其直接颗粒物(PM)排放贡献率已高达约80%,氮氧化物(NOX)排放贡献率也接近三分之一。

随着全球道路车辆排放法规不断收紧,非道路机械的相对排放贡献度将持续增长,解决其排放问题刻不容缓。

ICCT国际合作项目总监Tim Dallmann以“中国零排放非道路机械实践”为题发表了专题分享

实践:中国非道路机械零排放转型的多元探索

为控制非道路排放并激励零排放市场发展,多国正综合运用法规、财政激励与市场机制等措施。中国的实践为此提供了多角度的借鉴:

政策与试点层面:中国在国家层面持续加严非道路发动机排放标准(如正在筹备的非道路“国五”标准),地方层面则积极开展高排放限制区与零排放试点实践。目前,全国已有超过300个城市设立了非道路机械“高排放限制区”。这些区域在概念上类似于欧洲城市的低排放区,许多城市还通过GPS追踪等技术,为未来升级为“近零排放区”或“零排放区”奠定基础。此外,多个城市已在建筑工地、港口、仓库等多样化场景中启动了零排放机械试点项目。

技术与市场层面:中国为零排放非道路机械提供了广泛的市场选择。目前,市场上已有超过200款零排放工程机械型号,其中零排放挖掘机超过80款,零排放装载机超过76款。这些产品覆盖了从轻到重的广泛功率和载重范围(最重近400吨,功率达1200千瓦),表明零排放机械已具备替代柴油设备应对中重型作业场景的能力。

零排放机械的市场渗透速度同样显著。以电动装载机为例,截至2025年第一季度,其在新销售装载机中的占比已达到17%。其市场发展仅用不到三年的时间就走过了乘用车早期电动化发展近十年的历程。

成本效益层面:早期成功案例证明,非道路机械的电动化转型在特定场景下已具备经济可行性。ICCT对多个中国城市试点项目的调研数据显示,使用电动挖掘机和装载机替代柴油设备的成功案例中,投资回收期在1到4年之间,部分案例可在5年内实现与柴油机械的总拥有成本持平。成功的关键要素包括:充足的工作时长、较低的任务强度、低廉的电价、较高的设备能量密度以及便捷的充电设施。目前在发电站、港口、水泥搅拌站等场景中使用的电动装载机已展现出最高的电动化转型可行性。

结论与展望

基于实地调研与数据分析,ICCT得出以下核心结论:

-

零排放非道路机械已是“现在式”,而非“未来式”。中国的电动装载机市场迅猛发展,仅用不到三年的时间走过了乘用车早期电动化发展近十年的历程。

-

地方正在不断尝试在超低排放区、零排放试点、绿色工地、碳市场等政策方向发力。

-

地方和企业领衔早期零排放机械的应用,很多实际使用场景都证明可以替代柴油机械。

-

在特定应用场景中,电动化已具备成本竞争力。在中国的一些典型工况下,零排放工程机械可在5年内实现与柴油机械的总拥有成本持平。

-

多方协作至关重要,需联合政府、制造商、用户和金融机构,并借助全球城市网络分享成功经验,加速零排放转型。

国际网站

国际网站

京公网安备11010502056756号

京公网安备11010502056756号